Después de más de tres años de negociaciones y trece rondas de discusiones, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han logrado consensuar un borrador del que podría ser el acuerdo más ambicioso en materia sanitaria global desde la creación de esta institución. El llamado “Tratado sobre Pandemias”, que se presentará en la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo, busca sentar las bases de un sistema internacional que permita actuar con rapidez y de forma coordinada ante futuras crisis sanitarias.

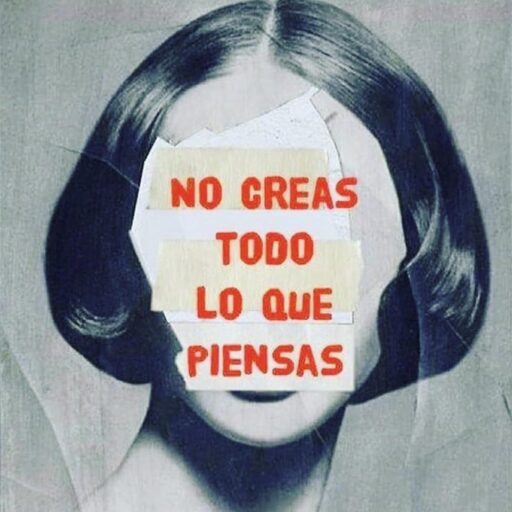

Tras una lectura atenta del texto —y sobre todo de lo que no está escrito— plantea muchas preguntas y no pocas alertas, especialmente sobre el rol de la OMS, la transferencia de poder hacia estructuras supranacionales, y la forma en la que se diluye la soberanía de los Estados bajo el paraguas de la “solidaridad internacional”.

El tratado establece un marco de cooperación global para prevenir y responder a pandemias, reforzando capacidades, compartiendo tecnologías y creando mecanismos financieros y logísticos que permitan actuar rápido en caso de emergencia sanitaria. También introduce el sistema PABS (Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios), una iniciativa que busca asegurar que los países compartan con agilidad material genético y datos sobre posibles patógenos, a cambio de un acceso equitativo a vacunas, terapias y diagnósticos.

Muchos aspectos clave del tratado no están definidos aún. Por ejemplo, no se concreta qué es exactamente un “patógeno con potencial pandémico”, ni cómo se activarán los mecanismos de reparto, ni en qué condiciones la OMS podrá asumir el control de la gestión sanitaria. Todo esto se pospone a futuros instrumentos, como el “Instrumento PABS”, que aún no ha sido redactado. Sin embargo, sí se establecen ya obligaciones legales para los Estados y para los fabricantes, como la cesión del 20% de su producción a la OMS en caso de pandemia.

Esto deja la puerta abierta a una interpretación preocupante: estamos firmando un cheque en blanco a una organización internacional que no rinde cuentas a los ciudadanos, ni tiene mecanismos democráticos internos reales.

El tratado reafirma formalmente que la OMS “no tendrá autoridad para imponer leyes o medidas sanitarias a los países”. Pero esto no significa que su influencia vaya a ser menor. Al contrario: la propia estructura del tratado gira en torno a la OMS como coordinadora, supervisora, receptora de información crítica sobre los patógenos, y gestora de la distribución de vacunas y tratamientos durante las emergencias. En otras palabras, todo el sistema depende de su capacidad, criterio y transparencia.

Y ahí es donde empiezan los problemas. La estructura de financiación de la OMS la hace vulnerable: más del 80% de su presupuesto proviene de donaciones voluntarias, muchas de ellas condicionadas y provenientes de actores privados, desde Estados hasta fundaciones filantrópicas con claros intereses en la industria farmacéutica.

¿Queremos realmente depositar la dirección global de futuras emergencias sanitarias en una organización que no tiene ni independencia política ni control democrático?

Soberanía en juego

Uno de los puntos más delicados del tratado es la manera en que se diluye la soberanía sanitaria de los Estados. Aunque el texto insiste en que los países conservarán el control sobre sus políticas, lo cierto es que el tratado establece compromisos que obligan legalmente a los países a actuar de una determinada manera durante las pandemias: compartir datos, facilitar patógenos, reservar producción de vacunas, cumplir con planes de acción aprobados por la OMS.

Y lo más inquietante: los detalles de cómo se aplicarán estos compromisos se definirán después. En otras palabras, los Estados ratificarán un marco general que deja los aspectos críticos en manos de futuros anexos y contratos, que serán negociados con menor visibilidad y sin pasar necesariamente por los parlamentos nacionales. Esto, por definición, es una cesión de soberanía.

Además, el tratado exige a los países que refuercen programas de vacunación e inmunización sistemática, aunque no se especifica cómo ni en qué contextos. ¿Significa esto que, en futuras emergencias, la OMS podría determinar qué vacunas deben implementarse, cuándo y cómo? Aunque se afirma que no habrá imposición directa, el riesgo de presiones diplomáticas y condicionalidades financieras no desaparece.

El tratado se presenta como una muestra de multilateralismo y solidaridad. Pero no es ingenuo preguntarse: ¿solidaridad con quién? ¿Hacia qué intereses apunta realmente un tratado que impone obligaciones sin tener aún definidos los marcos operativos y que deposita tanto poder en una organización con escasa legitimidad democrática?

Llegamos al punto en el que las políticas sanitarias se construyen a espaldas de los pueblos, en negociaciones opacas y con cláusulas abiertas que podrían utilizarse en el futuro para restringir libertades, imponer medidas sanitarias sin consentimiento o canalizar recursos públicos hacia actores privados sin garantías de transparencia. No define con claridad lo esencial, otorga protagonismo desmedido a la OMS sin reformar su estructura interna, y establece compromisos para los Estados sin prever mecanismos de control democrático ni consultas públicas.

A estas alturas, la pregunta no es si el tratado es “histórico”. La pregunta es: ¿a qué precio estamos dispuestos a firmar una historia que puede terminar siendo escrita por otros?